Am Montag war ich auf den Koblenzer e-Learning Tagen als Referent geladen. Ich habe über edubreak und die Videokommentierung gesprochen, na logo, da kann ich was drüber erzählen: von einem schönen (komplexen) Blended Learning-Beispiel im Allgemeinen und vom Nutzen der Videokommentierung im Rahmen eines elf-monatigen Fallcoachings im Besonderen. Als theoretische Rahmung (nachgelagert) hatte ich mir erstmals Luhmanns Beobachterperspektiven zurechtgelegt (also erster, zweiter, dritter Ordnung), um meinen Blick dafür zu öffnen, dass Videokameras „Beobachtungsmaschinen“ sind und die Video-KOMMENTIERUNG ein Akt der Beobachtung von Beobachtungen ist. Wenn man noch eins drauflegt, dann kommt man via Re-Kommentierung zur dritten „Reihe“, also der Beobachtung von Reflexionen, die ja ihrerseits wieder Beobachtungen von Beobachtungen sind. Mir wird immer klarer, dass ein sog. „Videolernen 2.0“ sehr viel mit Beobachtungskompetenz zu tun hat; in den Hintergrund treten Technik, Schnitt etc. Und für die Didaktik scheinen die drei Ordnungsebenen ganz hilfreich zu sein, um Qualitäten (!) der Beobachtung beim Videolernen zu unterscheiden (Was-Fragen, Wie-Fragen und Wozu-Fragen).

Am Montag war ich auf den Koblenzer e-Learning Tagen als Referent geladen. Ich habe über edubreak und die Videokommentierung gesprochen, na logo, da kann ich was drüber erzählen: von einem schönen (komplexen) Blended Learning-Beispiel im Allgemeinen und vom Nutzen der Videokommentierung im Rahmen eines elf-monatigen Fallcoachings im Besonderen. Als theoretische Rahmung (nachgelagert) hatte ich mir erstmals Luhmanns Beobachterperspektiven zurechtgelegt (also erster, zweiter, dritter Ordnung), um meinen Blick dafür zu öffnen, dass Videokameras „Beobachtungsmaschinen“ sind und die Video-KOMMENTIERUNG ein Akt der Beobachtung von Beobachtungen ist. Wenn man noch eins drauflegt, dann kommt man via Re-Kommentierung zur dritten „Reihe“, also der Beobachtung von Reflexionen, die ja ihrerseits wieder Beobachtungen von Beobachtungen sind. Mir wird immer klarer, dass ein sog. „Videolernen 2.0“ sehr viel mit Beobachtungskompetenz zu tun hat; in den Hintergrund treten Technik, Schnitt etc. Und für die Didaktik scheinen die drei Ordnungsebenen ganz hilfreich zu sein, um Qualitäten (!) der Beobachtung beim Videolernen zu unterscheiden (Was-Fragen, Wie-Fragen und Wozu-Fragen).

Wie ich überhaupt darauf kommen? Vor 30 Jahren (meine Jugend) gab es eine Sendung von Michael Schanze, die hieß 1, 2 oder 3. U.a. durfte da immer ein Kind HINTER der Kamera stehen, eben das Kamerakind. Angezeigt wurde das mit einem roten Rahmen und blinkenden Record-Punkt im Videobild. Das Kind musste also entscheiden, was wichtig war, was mit der Kamera eingefangen werden sollte, darin lag der ganze Spaß. Luhmann ist nun nicht bei den Was-Fragen stehen geblieben, sondern hat noch ein paar Schüppen drauf gelegt, OK. Aber die Grundidee, die hat er von den Kamerakindern, bestimmt!

Am Freitag war ich auf der

Am Freitag war ich auf der  Ich habe mich sehr geärgert! Im SPIEGEL Nr. 15, S. 114ff. berichten die Autoren Deggerich & Popp von der „Free-Fighter-Szene“, einer neuen „Sportart“ der Neonazis, die so brutal ist, dass sie im deutschen Fernsehen nicht gezeigt werden darf. Nun dürfen sich Menschen in Deutschland laut Grundgesetz zu beliebigen Zwecken versammeln, sie dürfen sich sogar die Nase einschlagen, wenn sie das freiwillig tun – wenn. Hier ist man schnell an der Grenze zur Menschenwürde, der großen Idee.

Ich habe mich sehr geärgert! Im SPIEGEL Nr. 15, S. 114ff. berichten die Autoren Deggerich & Popp von der „Free-Fighter-Szene“, einer neuen „Sportart“ der Neonazis, die so brutal ist, dass sie im deutschen Fernsehen nicht gezeigt werden darf. Nun dürfen sich Menschen in Deutschland laut Grundgesetz zu beliebigen Zwecken versammeln, sie dürfen sich sogar die Nase einschlagen, wenn sie das freiwillig tun – wenn. Hier ist man schnell an der Grenze zur Menschenwürde, der großen Idee. Wer heutzutage einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift schreiben möchte, der/die muss sich an eine „genderneutrale Sprache“ halten, d.h. artig von „Leser und Leserinnen“ oder „LeserInnen“ sprechen. Wer meint, das könne man durch Varianten wie z.B. „Studierende“ umgehen, der hat sich getäuscht: auch hier muss man zwischen „der/die Studierende“ unterscheiden. So ist das hierzulande im Allgemeinen und bei den Nachbarn in Österreich und in der Schweiz insbesondere, da achten Argusaugen drauf.

Wer heutzutage einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift schreiben möchte, der/die muss sich an eine „genderneutrale Sprache“ halten, d.h. artig von „Leser und Leserinnen“ oder „LeserInnen“ sprechen. Wer meint, das könne man durch Varianten wie z.B. „Studierende“ umgehen, der hat sich getäuscht: auch hier muss man zwischen „der/die Studierende“ unterscheiden. So ist das hierzulande im Allgemeinen und bei den Nachbarn in Österreich und in der Schweiz insbesondere, da achten Argusaugen drauf. Über das bmbf-Projekt

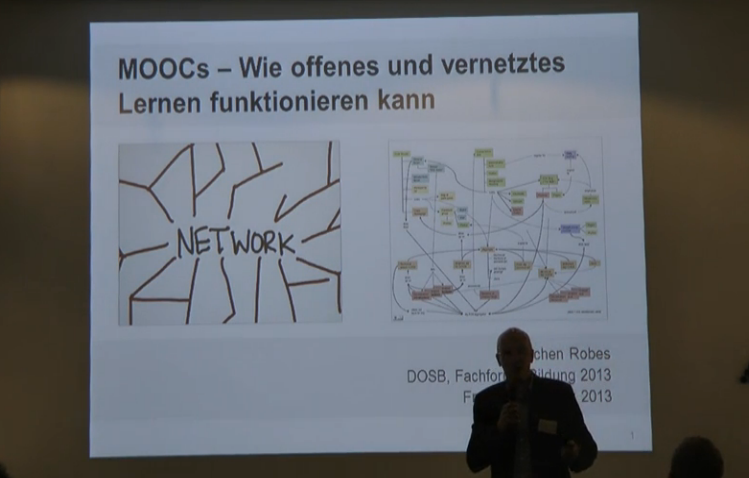

Über das bmbf-Projekt  Ein intensives DOSB Fachforum Bildung (siehe letzten

Ein intensives DOSB Fachforum Bildung (siehe letzten  Frage: Was kann man tun, um diese Einzelnen zu unterstützen? Mir bleibt keine andere Antwort als das Team der Willigen und Befähigten auszubauen, gerade ÜBER die sonst so isolierenden Verbandsgrenzen hinaus! Und da hat uns

Frage: Was kann man tun, um diese Einzelnen zu unterstützen? Mir bleibt keine andere Antwort als das Team der Willigen und Befähigten auszubauen, gerade ÜBER die sonst so isolierenden Verbandsgrenzen hinaus! Und da hat uns Morgen beginnt das

Morgen beginnt das  Über die Doktorarbeit von Frau Schavan ist schon Vieles gesagt worden. Im Dickicht der Ansichten und Einsichten kommt es mir manchmal so vor, als ob man nicht so recht weiß, wo die Grenze zwischen Erlaubten und Unerlaubten liegt: sind es 5% oder 50% der Fehlzitate, ist es die hinter den Auslassungen vermutete Absicht oder nur eine Nachlässigkeit oder, oder? All das kommt mir reichlich willkürlich vor denn mir fehlt ein theoretisches Unterscheidungskriterium, wann man von unwissenschaftlichem sowie außerwissenschaftlichem Verhalten sprechen kann. Dazu eine hoffentlich hilfreiche Analogie.

Über die Doktorarbeit von Frau Schavan ist schon Vieles gesagt worden. Im Dickicht der Ansichten und Einsichten kommt es mir manchmal so vor, als ob man nicht so recht weiß, wo die Grenze zwischen Erlaubten und Unerlaubten liegt: sind es 5% oder 50% der Fehlzitate, ist es die hinter den Auslassungen vermutete Absicht oder nur eine Nachlässigkeit oder, oder? All das kommt mir reichlich willkürlich vor denn mir fehlt ein theoretisches Unterscheidungskriterium, wann man von unwissenschaftlichem sowie außerwissenschaftlichem Verhalten sprechen kann. Dazu eine hoffentlich hilfreiche Analogie.