Letzten Freitag/Samstag war ich Wien, um an der 7. Forschungswerkstatt von Peter Baumgartner und Josef Hochgerner teilzunehmen. Inhaltlich drehten sich die beiden Tage um das Thema „soziale Innovation", also etwas, was für meine Ohren zunächst einmal sympathisch klingt (nur eine Konsenzformel?). Mit ca. 12 Teilnehmer (6m/6w) war die „Forschungs-baustelle", wie es einer der Tn. nannte, überschaubar groß (gerade richtig). Neugierig war ich auf den Leiter des ZSI (Hochgerner), der in Wien mit den ZSI einen Forschungsverein mit 60 Mitarbeitern/innen geschaffen hat und der mir – so die latente Erwartung – etwas mehr zu den Geheimnissen der (sozialen) Innovationen sagen konnte. Ich muss gestehen: das Thema ist vielschichtig-komplex, die definitorische Arbeit noch im Gange, deskriptive und präskriptive Modelle noch am Anfang. Konsens besteht darüber, dass in unserer (modernen) Gesellschaft vielfältige Problemlagen zu finden sind (Arbeit, Zusammenleben, Gesundheit, Überalterung, Bildung etc.), welche nach schrittweise oder auch radikalen Lösungen rufen. Nach den zwei Tagen weiß ich, wie schwer es ist, relevante Lösungsideen (mit systemischer Wirkung) zu formulieren, denn die Frage der Relevanz setzt eine Vorstellung vom Ist-„Zustand", den Soll-„Zustand" sowie zu Veränderungsstrategien voraus. Zwar gibt das etablierte 4i-Modell eine gewisse Grundorientierung (Idee, Intervention, Implementation, Impact), doch wurde im Verlauf der Tagung immer deutlicher, dass dieses Modell nur die Spitze des Eisbergs oder wie ich es formuliert habe, die sichtbaren Seiten eines „Wasserstrudels" (Analogie) beleuchtet. Bei der Wasserstrudel-Analogie waren mir zwei Dinge wichtig: (a) die Unterscheidung zwischen dem, was oberflächlich (für alle) sichtbar ist und der nicht sichtbaren (impliziten) Ordnung sowie (b) das besondere Teil-Ganzes-Verhältnis, denn der Wirbel ist keine fremde Struktur im Fluss, sondern eine abgrenzbare Ordnung IM Fluss, die sich durch die Energie des Fluss speist. Hier viel abends im Gespräch mit Herrn Hochgerner das Stichwort „dissipative Struktur" (vgl. http://alloqui-hominem.net/Systeme_Dissipative_Strukturen.PDF), vielleicht eine Anregung, um vor diesem (analogen) Hintergrund tiefer über die Natur der sozialen Innovationen nachzudenken.

Letzten Freitag/Samstag war ich Wien, um an der 7. Forschungswerkstatt von Peter Baumgartner und Josef Hochgerner teilzunehmen. Inhaltlich drehten sich die beiden Tage um das Thema „soziale Innovation", also etwas, was für meine Ohren zunächst einmal sympathisch klingt (nur eine Konsenzformel?). Mit ca. 12 Teilnehmer (6m/6w) war die „Forschungs-baustelle", wie es einer der Tn. nannte, überschaubar groß (gerade richtig). Neugierig war ich auf den Leiter des ZSI (Hochgerner), der in Wien mit den ZSI einen Forschungsverein mit 60 Mitarbeitern/innen geschaffen hat und der mir – so die latente Erwartung – etwas mehr zu den Geheimnissen der (sozialen) Innovationen sagen konnte. Ich muss gestehen: das Thema ist vielschichtig-komplex, die definitorische Arbeit noch im Gange, deskriptive und präskriptive Modelle noch am Anfang. Konsens besteht darüber, dass in unserer (modernen) Gesellschaft vielfältige Problemlagen zu finden sind (Arbeit, Zusammenleben, Gesundheit, Überalterung, Bildung etc.), welche nach schrittweise oder auch radikalen Lösungen rufen. Nach den zwei Tagen weiß ich, wie schwer es ist, relevante Lösungsideen (mit systemischer Wirkung) zu formulieren, denn die Frage der Relevanz setzt eine Vorstellung vom Ist-„Zustand", den Soll-„Zustand" sowie zu Veränderungsstrategien voraus. Zwar gibt das etablierte 4i-Modell eine gewisse Grundorientierung (Idee, Intervention, Implementation, Impact), doch wurde im Verlauf der Tagung immer deutlicher, dass dieses Modell nur die Spitze des Eisbergs oder wie ich es formuliert habe, die sichtbaren Seiten eines „Wasserstrudels" (Analogie) beleuchtet. Bei der Wasserstrudel-Analogie waren mir zwei Dinge wichtig: (a) die Unterscheidung zwischen dem, was oberflächlich (für alle) sichtbar ist und der nicht sichtbaren (impliziten) Ordnung sowie (b) das besondere Teil-Ganzes-Verhältnis, denn der Wirbel ist keine fremde Struktur im Fluss, sondern eine abgrenzbare Ordnung IM Fluss, die sich durch die Energie des Fluss speist. Hier viel abends im Gespräch mit Herrn Hochgerner das Stichwort „dissipative Struktur" (vgl. http://alloqui-hominem.net/Systeme_Dissipative_Strukturen.PDF), vielleicht eine Anregung, um vor diesem (analogen) Hintergrund tiefer über die Natur der sozialen Innovationen nachzudenken.

Veränderungskultur, Change Agents, Erneuerung im hier diskutierten „sozialen" Sinne sind keine Hobbythemen von Unruhestiftern oder Effizienzfanatikern. Soziale Innovationen kommen vielmehr nicht ohne Fragen nach dem guten Leben, gerechter Entlohnung, kreativer Arbeit oder allgemein humanen Umgang mit Mensch und Natur, aus. Hier sehe ich im Übrigen ein hartes Abgrenzungskriterium zur „normalen" (meist) technischen oder betriebswirtschaftlichen Innovation. Am Ende machen diese normativen und gemeinwohlorientierten Ziele die Sache nicht leichter, aber es rechtfertigt, warum die Staatengemeinschaft in diese Projekte in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro investieren wird.

Gestern war ich seit langer Zeit mal wieder Teilnehmer in

Gestern war ich seit langer Zeit mal wieder Teilnehmer in  Am Mittwoch waren Johannes und ich auf der Tagung „

Am Mittwoch waren Johannes und ich auf der Tagung „ Am Mittwoch war ich in Mannheim. Am Bahnhof angekommen, spricht mich eine Frau mit Namen an: „Ich bin Susanne" … ich sage, „jau, und ich bin Frank". Sie erklärt mir im Eiltempo, aber durchaus auf den Punkt gebracht, die Leistungen der

Am Mittwoch war ich in Mannheim. Am Bahnhof angekommen, spricht mich eine Frau mit Namen an: „Ich bin Susanne" … ich sage, „jau, und ich bin Frank". Sie erklärt mir im Eiltempo, aber durchaus auf den Punkt gebracht, die Leistungen der  Die Vortagetage war ich zum ersten Mal auf der

Die Vortagetage war ich zum ersten Mal auf der  Es ist nun ca. fünf Jahre her, seitdem wir die ersten Schritte mit der Videoreflexion bzw. Videoannotation gemacht haben. In der Zwischenzeit hatten wir intensiven Kontakt zu außerschulischen Einsatzfeldern (Sport, Fahrschule, Musik, Management etc.), nicht aber zur Lehrerbildung, wenn gleich der Einsatz von Video zur Reflexion und Planung des unterrichtlichen Handelns auf der Hand liegt. Auftakt in Richtung Lehrerbildung waren zwei Ereignisse: Zum einen gab es da die Tagung 2011 zur Professionalisierung der Lehrerbildung in Salzburg, auf der ich zusammen mit

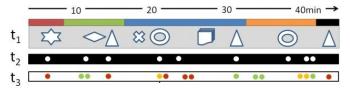

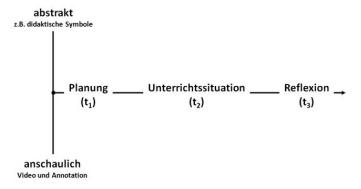

Es ist nun ca. fünf Jahre her, seitdem wir die ersten Schritte mit der Videoreflexion bzw. Videoannotation gemacht haben. In der Zwischenzeit hatten wir intensiven Kontakt zu außerschulischen Einsatzfeldern (Sport, Fahrschule, Musik, Management etc.), nicht aber zur Lehrerbildung, wenn gleich der Einsatz von Video zur Reflexion und Planung des unterrichtlichen Handelns auf der Hand liegt. Auftakt in Richtung Lehrerbildung waren zwei Ereignisse: Zum einen gab es da die Tagung 2011 zur Professionalisierung der Lehrerbildung in Salzburg, auf der ich zusammen mit  zwar anschaulich durch die Videoszene/Kommentar UND abstrakt durch Kategorien. Wir erwarten bei der Umsetzung dieses zweiten Ansatzes ein besseres Gespür (Können?) der Lehramtskandidaten dafür, wie Planung, Umsetzung und Reflexion einander beeinflussen, und in welcher Beziehung z.B. soziale, räumliche und technischen Aspekte des Unterrichts untereinander stehen.

zwar anschaulich durch die Videoszene/Kommentar UND abstrakt durch Kategorien. Wir erwarten bei der Umsetzung dieses zweiten Ansatzes ein besseres Gespür (Können?) der Lehramtskandidaten dafür, wie Planung, Umsetzung und Reflexion einander beeinflussen, und in welcher Beziehung z.B. soziale, räumliche und technischen Aspekte des Unterrichts untereinander stehen.  Wer das neue Buch von

Wer das neue Buch von  Kurz vor Weihnachten bin ich im Internet über

Kurz vor Weihnachten bin ich im Internet über  Der organisierte und gemeinwohl-orientierte Sport ist mir wichtig, da mit und im Sport Bildungsprozesse stattfinden, die im "Kopfunterricht" nicht zu bewerkstelligen sind. Der Sport bietet eine eigene "Einflug-schneise" (so Martin Schönwandt) für Bildungsprozesse. Zusammen mit unserem

Der organisierte und gemeinwohl-orientierte Sport ist mir wichtig, da mit und im Sport Bildungsprozesse stattfinden, die im "Kopfunterricht" nicht zu bewerkstelligen sind. Der Sport bietet eine eigene "Einflug-schneise" (so Martin Schönwandt) für Bildungsprozesse. Zusammen mit unserem  Ich war gestern nicht Weihnachtsgeschenke kaufen (wie geplant), sondern habe das neue Buch von

Ich war gestern nicht Weihnachtsgeschenke kaufen (wie geplant), sondern habe das neue Buch von