Am Freitag war ich auf der dvs-Sportpädagogen-Tagung in Hamburg. Die Professoren Bähr, Krieger und Richartz (Tagungsausrichter) hatten die Tagung mit Schwerpunkt zur Evaluations-forschung organisiert. Ca. 100 Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum (inklusive einer Fernschaltung nach USA zu Dr. Patton!) waren nach Hamburg gekommen, um über gewöhnliche und ungewöhnliche Fragen zu diskutieren. Ich selber hatte mich für eine Session Design Based Reaearch (DBR) beworben, um unsere Entwicklungsarbeiten rund um edubreak vorzustellen. In bewusster Abgrenzung zum Vortrag von Frau Babbert (Mitarbeiterin von Prof. Richartz) wollte ich die nicht immer lineare Entwicklungsgeschichte zu edubreak als kennzeichnendes Moment jeder Entwicklungsarbeit narrativ skizzieren: von der Ideenfindung und Analysearbeit, über die Konzept- und Technologieentwicklung bis zu mehrjährigen Implementations- und Weiterentwicklungsschlaufen. Ich möchte in solchen Situationen einen Beitrag als jemand leisten, der „dabei war“, also im Sinne der „oral history“ vom Geschehen vor Ort berichtet (vgl. Abschnitt 2 in unserem Artikel). Ich habe den Eindruck, dass das nur begrenzt gut ankommt. Einerseits ist der narrative Plauderton in einem wissenschaftlichen Rahmen irritierend (man achtet eher die Kategorien und Kästchen) und andererseits ist auch die unternehmerische Rolle, die ich habe, gewöhnungsbedürftig. Ich muss mich natürlich kritisch fragen, was die Entwicklungsgeschichte zu edubreak mit einer Forschungsgeschichte zu tun hat. IST edubreak überhaupt ein (gutes) Beispiel für Entwicklungsforschung? Man muss ehrlicher weise sagen, dass edubreak nicht am Reißbrett entstanden ist, es also hierzu keinen expliziten Forschungsplan gegeben hat. Eher handelt es sich um einen Mix aus umfänglicheren Entwicklungsarbeiten (als Antwort auf ein komplexes Praxisproblem), leichtgewichtigen und engmaschigen Evaluationen zum Zwecke der Optimierung von Technologie, Didaktik und organisationaler Einbindung und eher unsystematischen Veröffentlichungen und Reflexionen zum Thema. Im Zentrum stand immer die Praxisinnovation, keine Qualifizierungsarbeit oder ein fremdfinanziertes Forschungsprojekt, was in bestimmter Weise für einen „ordentlichen“ Projektplan zur Legitimation sorgt. edubreak ist ein Evolutionsprodukt. Ich stelle immer wieder fest: Die Darstellung einer „gerichteten Evolution“ ist schwer und eine „Glättung“ im Nachhinein stimmt einfach nicht.

Am Freitag war ich auf der dvs-Sportpädagogen-Tagung in Hamburg. Die Professoren Bähr, Krieger und Richartz (Tagungsausrichter) hatten die Tagung mit Schwerpunkt zur Evaluations-forschung organisiert. Ca. 100 Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum (inklusive einer Fernschaltung nach USA zu Dr. Patton!) waren nach Hamburg gekommen, um über gewöhnliche und ungewöhnliche Fragen zu diskutieren. Ich selber hatte mich für eine Session Design Based Reaearch (DBR) beworben, um unsere Entwicklungsarbeiten rund um edubreak vorzustellen. In bewusster Abgrenzung zum Vortrag von Frau Babbert (Mitarbeiterin von Prof. Richartz) wollte ich die nicht immer lineare Entwicklungsgeschichte zu edubreak als kennzeichnendes Moment jeder Entwicklungsarbeit narrativ skizzieren: von der Ideenfindung und Analysearbeit, über die Konzept- und Technologieentwicklung bis zu mehrjährigen Implementations- und Weiterentwicklungsschlaufen. Ich möchte in solchen Situationen einen Beitrag als jemand leisten, der „dabei war“, also im Sinne der „oral history“ vom Geschehen vor Ort berichtet (vgl. Abschnitt 2 in unserem Artikel). Ich habe den Eindruck, dass das nur begrenzt gut ankommt. Einerseits ist der narrative Plauderton in einem wissenschaftlichen Rahmen irritierend (man achtet eher die Kategorien und Kästchen) und andererseits ist auch die unternehmerische Rolle, die ich habe, gewöhnungsbedürftig. Ich muss mich natürlich kritisch fragen, was die Entwicklungsgeschichte zu edubreak mit einer Forschungsgeschichte zu tun hat. IST edubreak überhaupt ein (gutes) Beispiel für Entwicklungsforschung? Man muss ehrlicher weise sagen, dass edubreak nicht am Reißbrett entstanden ist, es also hierzu keinen expliziten Forschungsplan gegeben hat. Eher handelt es sich um einen Mix aus umfänglicheren Entwicklungsarbeiten (als Antwort auf ein komplexes Praxisproblem), leichtgewichtigen und engmaschigen Evaluationen zum Zwecke der Optimierung von Technologie, Didaktik und organisationaler Einbindung und eher unsystematischen Veröffentlichungen und Reflexionen zum Thema. Im Zentrum stand immer die Praxisinnovation, keine Qualifizierungsarbeit oder ein fremdfinanziertes Forschungsprojekt, was in bestimmter Weise für einen „ordentlichen“ Projektplan zur Legitimation sorgt. edubreak ist ein Evolutionsprodukt. Ich stelle immer wieder fest: Die Darstellung einer „gerichteten Evolution“ ist schwer und eine „Glättung“ im Nachhinein stimmt einfach nicht.

Entsprechend unbefriedigend ist es, wenn man nach 20 min (völlig richtig von der Moderatorin) seine Erläuterung abbrechen muss, denn viele Fragen bleiben offen – die Darstellung würde einen Workshop füllen. In den Ohren von Pädagogen hat die Beschäftigung mit DBR zudem etwas Mechanisches, Formalistisches, man könnte denken, „Ingenieure sind am Werk“: Man optimiert Prozesse, Organisationsstrukturen, Aufbau und Funktion von Lernwerkzeugen etc. Wo ist die pädagogische Sache, wo geht es um Lernqualitäten? Und was noch viel verwickelter ist: Man mag den Mehrwert für die Praxis noch nachvollziehen können, so wie man nachvollziehen kann, dass ein Maßanzug, der x-mal umgenäht und angepasst wurde, besser sitzt. Aber: Den Mehrwert für die Theorie, für die Erkenntnis, für die Wissenschaft erkennt man nicht, will oder kann man nicht erkennen. Wo wird hier verallgemeinert? Nach welchen verbindlichen Standards geschieht das? Es scheint tief in die DNA der wissenschaftlichen Meme eingebrannt zu sein: Es muss Rigor sein! Die dahinter liegenden Metaphern sind und bleiben bis auf weiteres bestehen: „hart“ und „weich“ (vgl. interessantes Diskussionspapier Rigor & Relevanz von Alexander Dilger), siehe auch Gabi in einem früheren Beitrag. So ist es zu verstehen, dass dieser Dualismus nun auch wieder beim DBR zur Anwendung kommt: Man unterteilt in eine eher innovationsorientierte (Gabi wurde im AK dieser Richtung zugeordnet) und eine theorieorientierte Schule. Hier geht es um Nutzen, dort um Erkenntnis. Mein abschließendes Plädoyer im AK ging in die Richtung, an diesem Punkt wachsam zu sein, denn der spezifische Beitrag des DBR besteht meiner Meinung genau darin, DURCH (!!!) Design Nutzen und Erkenntnis zu VERBINDEN, also zwei Seiten einer Medaille durch systematische und zyklische Kopplung komplexer Interventionen mit einer ebenso komplexen Praxis. Man muss gerechter Weise sagen: Verallgemeinerung in Form von Gestaltungsmustern oder (lokal begrenzten) Prototheorien, … so löst sich die Rigor-Paradoxie auf.

Vor diesem insgesamt eher skeptischen Hintergrund bin ich froh, dass ich nach unserem Arbeitskreis einen Kollegen aus der Schweiz kennen lernen durfte, Eric Jeisy von der EGS Magglingen. Er promoviert gerade über DBR. Was er in einem kurzen Nachgespräch erzählt hat, klang sehr spannend und informiert. Vielleicht ergibt sich hier noch ein intensiverer Austausch.

Ich habe mich sehr geärgert! Im SPIEGEL Nr. 15, S. 114ff. berichten die Autoren Deggerich & Popp von der „Free-Fighter-Szene“, einer neuen „Sportart“ der Neonazis, die so brutal ist, dass sie im deutschen Fernsehen nicht gezeigt werden darf. Nun dürfen sich Menschen in Deutschland laut Grundgesetz zu beliebigen Zwecken versammeln, sie dürfen sich sogar die Nase einschlagen, wenn sie das freiwillig tun – wenn. Hier ist man schnell an der Grenze zur Menschenwürde, der großen Idee.

Ich habe mich sehr geärgert! Im SPIEGEL Nr. 15, S. 114ff. berichten die Autoren Deggerich & Popp von der „Free-Fighter-Szene“, einer neuen „Sportart“ der Neonazis, die so brutal ist, dass sie im deutschen Fernsehen nicht gezeigt werden darf. Nun dürfen sich Menschen in Deutschland laut Grundgesetz zu beliebigen Zwecken versammeln, sie dürfen sich sogar die Nase einschlagen, wenn sie das freiwillig tun – wenn. Hier ist man schnell an der Grenze zur Menschenwürde, der großen Idee. Wer heutzutage einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift schreiben möchte, der/die muss sich an eine „genderneutrale Sprache“ halten, d.h. artig von „Leser und Leserinnen“ oder „LeserInnen“ sprechen. Wer meint, das könne man durch Varianten wie z.B. „Studierende“ umgehen, der hat sich getäuscht: auch hier muss man zwischen „der/die Studierende“ unterscheiden. So ist das hierzulande im Allgemeinen und bei den Nachbarn in Österreich und in der Schweiz insbesondere, da achten Argusaugen drauf.

Wer heutzutage einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift schreiben möchte, der/die muss sich an eine „genderneutrale Sprache“ halten, d.h. artig von „Leser und Leserinnen“ oder „LeserInnen“ sprechen. Wer meint, das könne man durch Varianten wie z.B. „Studierende“ umgehen, der hat sich getäuscht: auch hier muss man zwischen „der/die Studierende“ unterscheiden. So ist das hierzulande im Allgemeinen und bei den Nachbarn in Österreich und in der Schweiz insbesondere, da achten Argusaugen drauf. Über das bmbf-Projekt

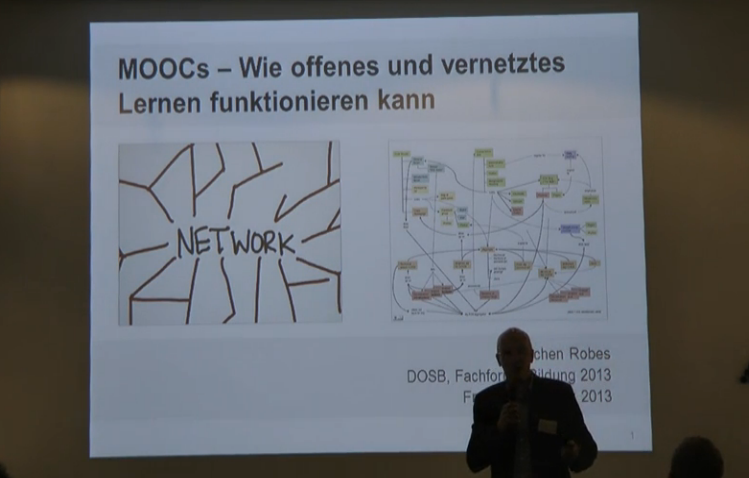

Über das bmbf-Projekt  Ein intensives DOSB Fachforum Bildung (siehe letzten

Ein intensives DOSB Fachforum Bildung (siehe letzten  Frage: Was kann man tun, um diese Einzelnen zu unterstützen? Mir bleibt keine andere Antwort als das Team der Willigen und Befähigten auszubauen, gerade ÜBER die sonst so isolierenden Verbandsgrenzen hinaus! Und da hat uns

Frage: Was kann man tun, um diese Einzelnen zu unterstützen? Mir bleibt keine andere Antwort als das Team der Willigen und Befähigten auszubauen, gerade ÜBER die sonst so isolierenden Verbandsgrenzen hinaus! Und da hat uns Morgen beginnt das

Morgen beginnt das  Über die Doktorarbeit von Frau Schavan ist schon Vieles gesagt worden. Im Dickicht der Ansichten und Einsichten kommt es mir manchmal so vor, als ob man nicht so recht weiß, wo die Grenze zwischen Erlaubten und Unerlaubten liegt: sind es 5% oder 50% der Fehlzitate, ist es die hinter den Auslassungen vermutete Absicht oder nur eine Nachlässigkeit oder, oder? All das kommt mir reichlich willkürlich vor denn mir fehlt ein theoretisches Unterscheidungskriterium, wann man von unwissenschaftlichem sowie außerwissenschaftlichem Verhalten sprechen kann. Dazu eine hoffentlich hilfreiche Analogie.

Über die Doktorarbeit von Frau Schavan ist schon Vieles gesagt worden. Im Dickicht der Ansichten und Einsichten kommt es mir manchmal so vor, als ob man nicht so recht weiß, wo die Grenze zwischen Erlaubten und Unerlaubten liegt: sind es 5% oder 50% der Fehlzitate, ist es die hinter den Auslassungen vermutete Absicht oder nur eine Nachlässigkeit oder, oder? All das kommt mir reichlich willkürlich vor denn mir fehlt ein theoretisches Unterscheidungskriterium, wann man von unwissenschaftlichem sowie außerwissenschaftlichem Verhalten sprechen kann. Dazu eine hoffentlich hilfreiche Analogie.